スキマ時間を使っての約半年間、毎日1時間ずつ勉強をタスクとしてこつこつ勉強してきました。

その集大成として、ビジ法3級を受検してきましたので、その体験記をお話ししたいと思います。

受験のきっかけ

職場の職能教育は半期に一度、なにかしら受講希望を選択しなければならず、「ま、、やるならコレかな。。。?」と、中身をよくわからず名前だけで選んだ講座でした。

が、学習をしていくうちに、今まで「雰囲気で解釈」していたことや、「言葉では聞いたことがあるけどなんだかわかっていない」ことが学べて、個人的には結構面白かったので、

じゃぁせっかくなら、「資格」としてちゃんと形にした方がいいかな?

。。。と思ったことがきっかけです。

検定方式

受験方法は、IBT方式とCBT方式があり、私はCBT方式を選択しました。

受験環境を準備するのがめんどうだったのと、受験会場も駅2つ隣と近距離だったからです。

IBT方式

個人のPCで受験。

試験期間内の自分の都合に合った日時を選び、自宅や会社等で自分のPCから受験します。

- PC・音声機器・ネットワーク環境は自身が用意する。(タブレットやスマホは不可)

- カメラ設置が必須

- 待機開始から試験終了までの間、カメラに他の人が移りこまない、マイクに他の人の声が入らない空間の確保、試験の様子を録画する等々細かな規定がある。

CBT方式

全国各地にあるテストセンターに出向き、会場に設置されたPCで受験。自身がPC環境等を用意する必要なし。

試験期間内の自分の都合に合った日時を選び、試験会場で受験します。

ビジ法3級 試験概要

「ビジネス実務法務検定」は、東京商工会議所が主催する「国家資格」です。

ビジネスに不可欠なコンプライアンス(法令順守)の基礎となる実践的な法律知識を、体系的かつ効率的に身に付けることを目的としています。

試験範囲

公式サイトには

「3級公式テキスト(2025年度版)の基礎知識と、それを理解した上での応用力を問います」

とざっくりした記述しかありません。

こんな感じかなとまとめてみました。

| 名称 | 内容(一部のみ) |

| ビジネス実務法務の法体系 | コンプライアンス、法律の基礎知識、民法の基礎知識 |

| 企業取引の法務 | 契約、債権債務 売買以外の契約(消費賃貸・消費寄託等) 契約によらない債権債務の発生 など |

| 企業財産の管理と法律 | 所有権と対抗要件 など |

| 企業活動に関する法規制 | 取引に関する各種規制(独占禁止法、消費者契約法、知的財産権保護 など) |

| 債権の管理と回収 | 債権回収、担保(物的・人的)、 強制執行等と債務者の倒産 など |

| 企業と会社のしくみ | 商行為、商号 会社のしくみ(株式会社の構造、指名委員会等設置会社 等) など |

| 企業と従業員の関係 | 労働契約、労働基準法、労働組合法 など |

| ビジネスに関連する家族法 | 家族関係(婚姻・離婚)、相続 など |

結構幅広いです。

「ビジネス実務」と枕詞が付くこともあり、「債務不履行」とか「物件」「担保」のような債権債務関係のボリュームが大きい印象がありました。

「株式会社」の構造を知ることができたのも、個人的にはなかなに面白かったですが、全体の割合の中ではさほど多くなかった印象を持ちました。

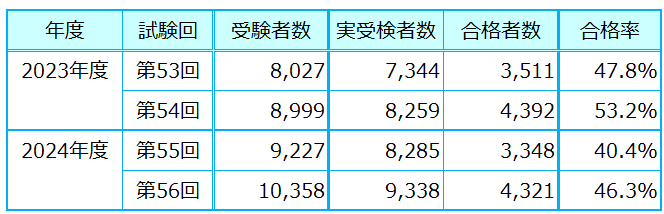

合格率

【試験結果】

さほど高くはない感じですね。

たしかに、しっかり勉強しないとなかなか難しかったです。

試験当日

CBT試験は、以前FP3級を受検した先に経験済だったので、流れはわかっていました。

が、そのときと違っていたのが1点。

メモ用の紙がない!

これもペーパレスになったのか。。。

試験の画面上に「メモ帳」は用意されていました。が、手書きでササっと書きたくなることもありますよね。。。

IBT試験と条件を合わせるという意味なのかもしれないですね。

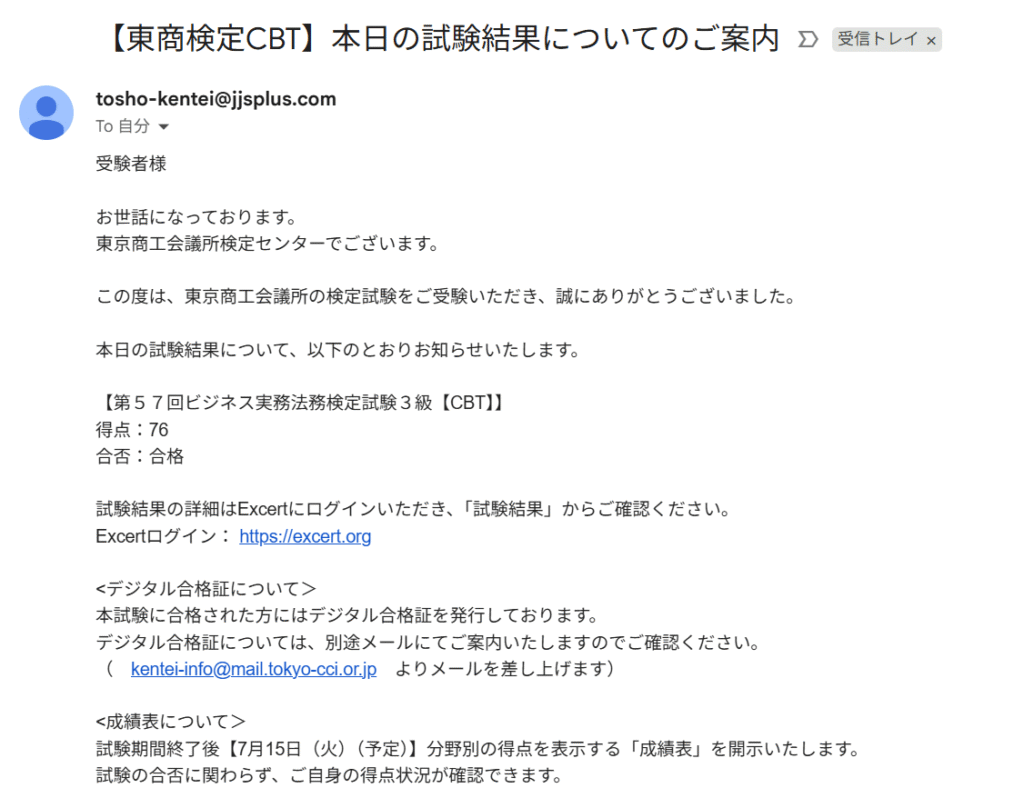

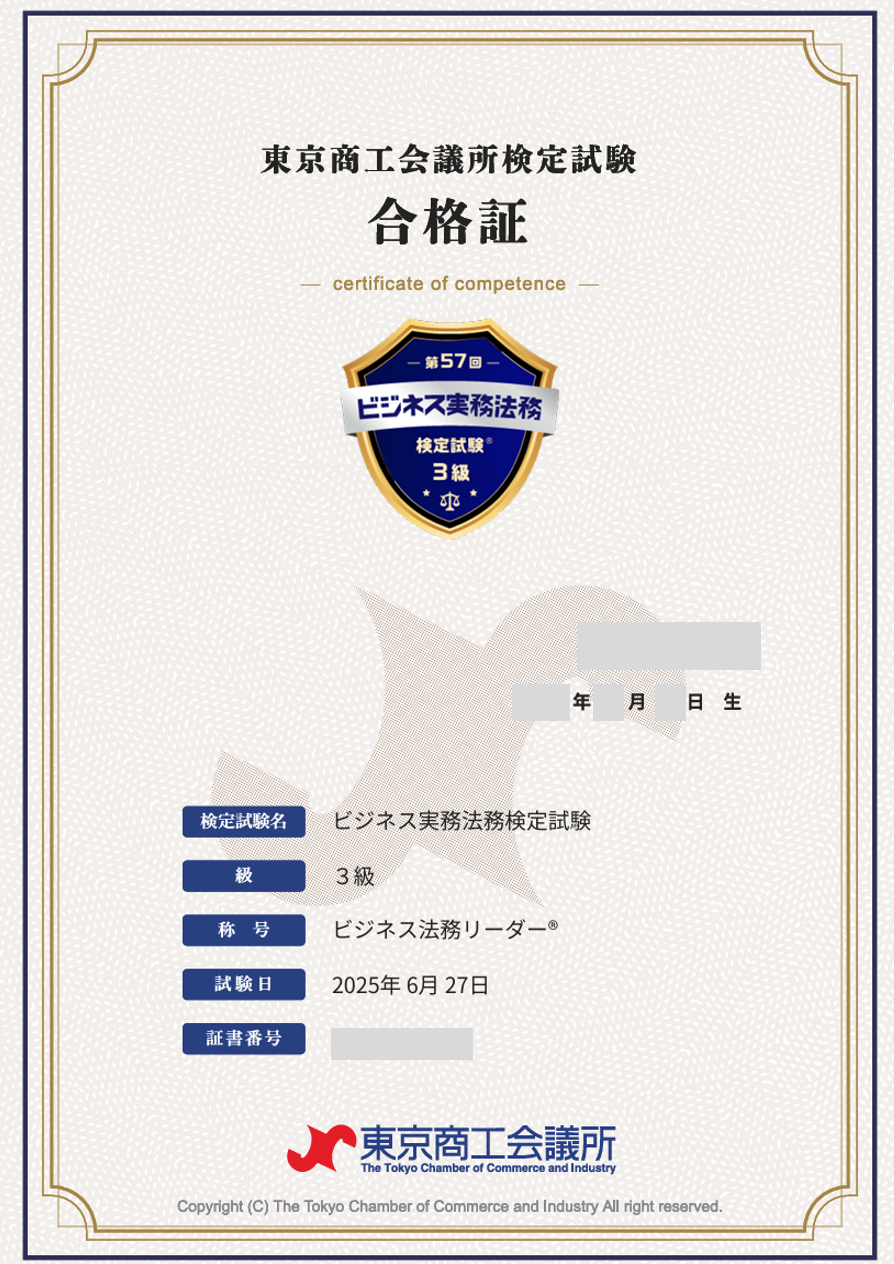

試験結果

試験結果は、試験終了後の画面に「あなたの点数は○点です」と簡易表示されます。

退室し、受付のかたからも「結果はメールで連絡があります」との案内があり、まもなくのメールで結果確認ができました。

ギリ合格ラインだったけど、合格は合格や (^^;

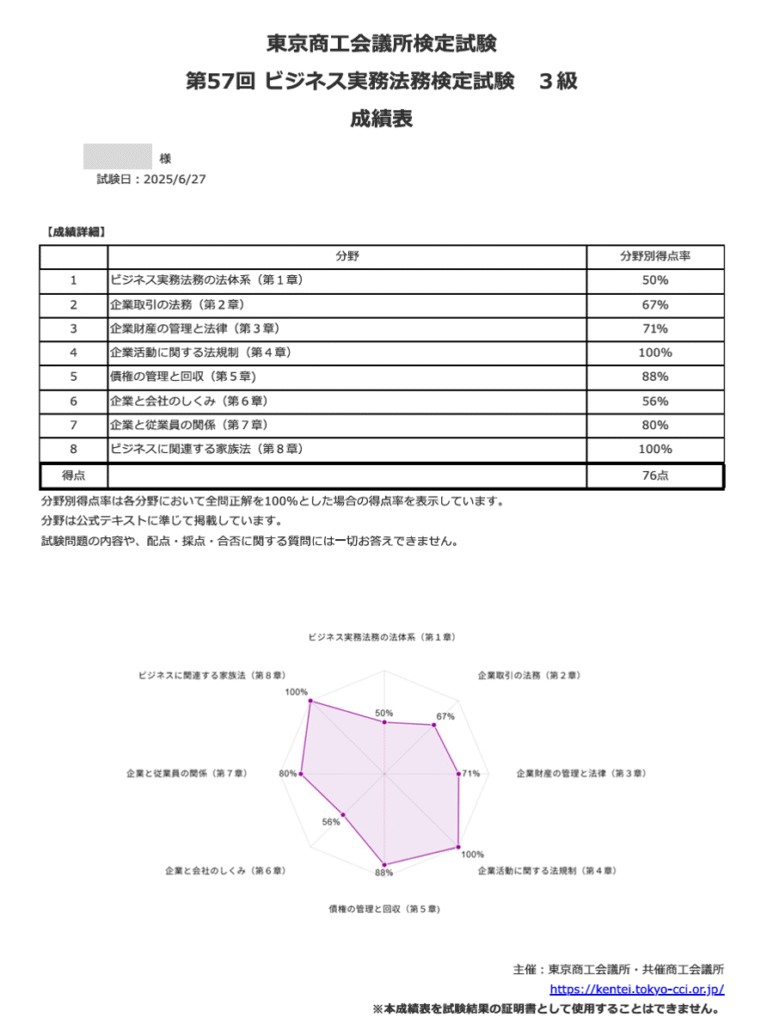

「成績表」は約2週間後にメールで案内がありました。

まぁまぁ偏りがあったようで。。。

「具体的な点数」ではなく「得点率」の表示と、レーダーチャートで全体のバランスを確認できます。

試験に向けた勉強方法

残業が多くまとまった勉強時間を確保できなかったのですが「チリ積も」を信じ、

在宅勤務終了後 or 帰宅後、1日1時間は机に向かう

と決めました。

この「1時間」はなかなか侮れず、響きこそイマイチ感はあるのですが、やってみると体感としては「意外と結構長いかも?」「意外としっかりとした「勉強時間」」でした。

具体的には、こんな感じで勉強しました。

①123本ある動画を、一旦通しで視聴。 気になった箇所には都度テキストに補足を書き込み。

②復習の意味を兼ねて、テキストだけを第1編から第10編まで、通しで読む

③理解度を深める意味で、編を区切りで動画を再視聴、編ごとに「過去問」を解く。

第1編 動画視聴 → 第1編 過去問解答 → 第2編 動画視聴 → 第2編 過去問解答・・・

④試験対策の意味で、再度「過去問」を始めから終わりまで解く

講義動画視聴

職能教育の教材提供は「資格の学校」で有名な TAC で、

受講スタイルは、会場に足を運んでの集合教育ではなく、通信教育でした。

案内されたURLから講義動画を視聴しつつ、基本テキストで学ぶ、というもの。

講師は、城岡一美さんというかたで、難しいことをわかりやすい言葉に言語化するのが上手なかたという印象を持ちました。非常に分かりやすかったです。

1本あたり10~20分程度に纏められた講義動画、計123本。

これを2周しました。

過去問 でアウトプット

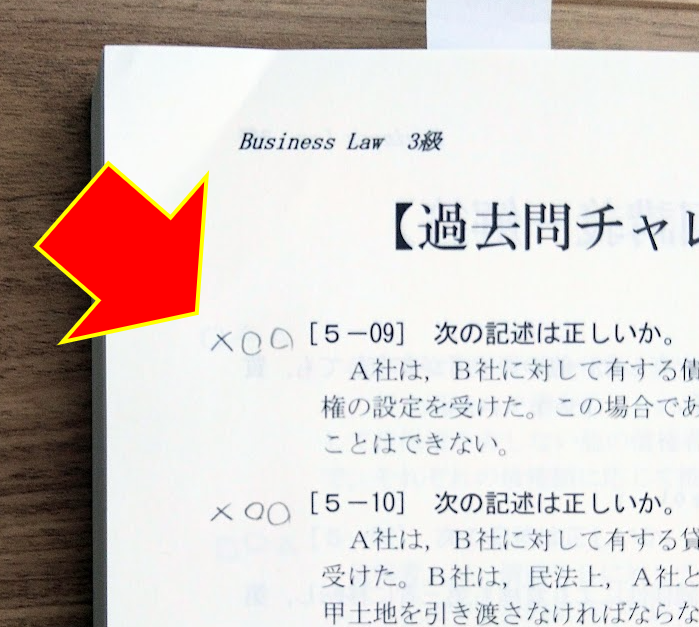

「過去問」の使い方としては、問番号の横に記号を付けていました。

合ってた or 間違えた だと、本当に理解していたのか、たまたま正解になっちゃっただけのか、がわからなくなると思ったので、問題に対する理解度を付けていました。

- ○=理解している

- ?=自信ない

- ×=わからない

何回転かしようと思っていたので、問題文には余計な書き込みを入れませんでした。

試験1週間前

仕事が残業続きで思うように勉強時間が取れなかったため、特別に何かをすることはできなかったです。

気持ちは焦るものの、これまでに費やした時間を信じるのみでした。。。

あとがき

計画的にコツコツ積み上げて行けば、初学で独学でもなんとかなりそうな気がします。

個人的には、講義動画で全体的な流れや要点を掴んで、細かなところをテキストでカバーし、問題集で定着させる、というような進め方良いかと思いました。

人それぞれ、自分に合った進め方があると思いますが、ご参考のひとつになれば嬉しいです ^-^♪

コメント